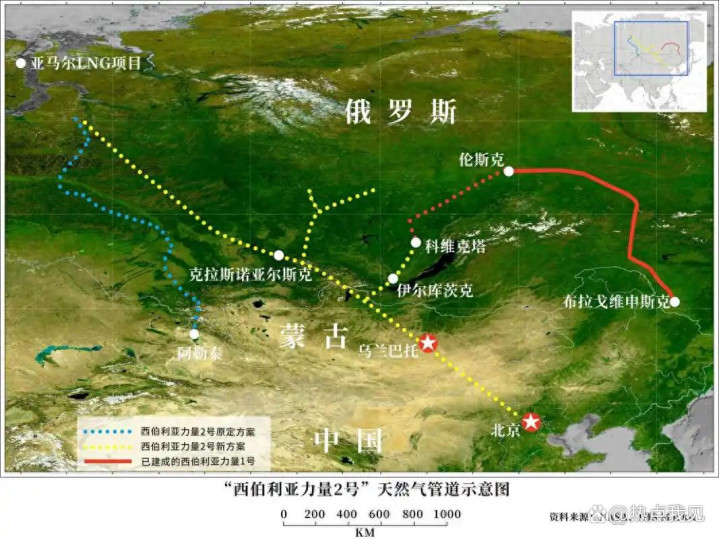

9月2日,中俄双方签署了关于建设“西伯利亚力量-2”天然气管道的合作备忘录大额配资,这条谈判长达十余年的能源大动脉,最终敲定了方案。

根据协议,这条管道每年将向中国输送500亿立方米的天然气,合同期限长达30年。 令人注目的是管道线路走向,最终决定借道蒙古国,而非直连线路。

回顾历史, 早在2006年,中俄双方就签署了天然气供应谅解备忘录,计划修建东西两条天然气管道。

东线管道“西伯利亚力量-1号”已于2019年正式通气,并在去年12月实现全线贯通。 而西线管道,即“西伯利亚力量-2号”却因路线和价格问题谈判拖延长达十年。

“西伯利亚力量2号”天然气管道穿越蒙古的具体线路走向:

一、管道整体路径

起点:俄罗斯亚马尔半岛气田(或乌连戈气田)

终点:中国东北天然气管网

总长度:约2600公里,其中蒙古段长约958-963公里

蒙古境内关键节点

入境点:管道在恰克图市附近跨越俄蒙边境

途经城市:明确途经蒙古首都乌兰巴托

出境方向:向东延伸至中蒙边境,接入中国东北管网

二、地理特征与工程细节

地形优势,蒙古段路线地势平坦,避开了阿尔泰山脉等高寒山地复杂地形,降低施工难度。比直连新疆的阿尔泰方案缩短约1000公里,节省成本。

工程参数

设计年输气量:500亿立方米

合同期限:30年

蒙古段命名:俄方称为“东方联盟输气管道”

三、地缘与经济意义

三国收益

蒙古:每年获约10亿美元过境费(占GDP的3%-5%),带动就业与基建升级

俄罗斯:分散对华能源出口风险,强化对蒙古影响力。

中国:缩短路线降低建设成本,保障东北地区能源供应。

项目当前进展

2025年9月2日,中俄蒙三国签署具有法律约束力的备忘录,确认项目推进,预计2029年投产。目前公开资料中未提及蒙古段具体路径图或更详细的途经城市列表。

综合分析,中俄蒙三国于2025年9月2日签署的“西伯利亚力量2号”天然气管道协议,最终确定线路穿越蒙古国,这一决策是多方利益权衡与技术可行性综合考量的结果,具体原因如下:

一、地理与经济因素

从地理和经济因素看,西伯利亚力量-2号是中俄蒙三国地缘政治与经济利益平衡的结果。管道路线平衡了中俄蒙三方利益。俄罗斯通过蒙古实现能源出口多元化,中国获得稳定的能源供应,而蒙古国则通过参与中俄合作巩固地缘政治地位。

1、满足了俄罗斯的战略需求

俄方通过引入蒙古作为过境国,可分散对华能源出口的单一依赖风险,同时强化对蒙古的影响力,形成“中俄蒙经济圈”以应对西方制裁。

2、蒙古可获得直接收益

蒙古每年可获得约10亿美元过境费(占其GDP的3%-5%),并带动就业与基础设施升级,推动经济从矿产依赖向能源服务转型。蒙古国通过承诺大幅降低过境费用(每年约20-30亿美元)并推进跨境铁路建设,获得巨额经济收益。这对一个年GDP仅300多亿美元的国家而言是重要机遇。

3、中国的妥协与收益

尽管中方曾主张直连方案以规避地缘风险,但最终接受蒙古过境,因新路线比直连方案缩短约1000公里,降低建设成本与工期。

二、工程与成本优势

1、路线优化

穿越蒙古的线路(亚马尔半岛-蒙古东部-中国东北)比直连新疆的阿尔泰山方案更易施工,避免高寒山地复杂地形。

最终选择的蒙古路线具有显著成本优势。 据俄咨询公司Kasatkin Consulting的数据,该管道总投资约136亿美元。

若选择经哈萨克斯坦或完全绕行俄罗斯境内的替代方案,管道长度将增加1000公里以上,造价可能攀升至200亿美元以上。

况且蒙古高原相对平坦的地形条件,相比西伯利亚的永久冻土层和阿尔泰山脉的复杂地质结构,可减少约30%的隧道工程和特殊施工处理。

2、经济性

蒙古段管道总长950公里,虽需支付过境费,但整体成本仍低于绕行哈萨克斯坦或直连新疆的方案。

这条管道起点在俄罗斯西部亚马尔半岛的气田,向东穿越蒙古,最终抵达中国北部,总长度约2600公里。选择经过蒙古的路线,比直连中国的方案缩短了大约1000公里,显著降低了建设成本 。

3、技术可行性

经过多年可行性研究,2024年已完成项目初步设计,技术条件已满足需求。

三、国际局势与价格博弈出现转机,促使管道协议达成

中俄曾因价格分歧僵持多年(中方坚持120-130美元/千立方米,俄方报价265-285美元),但俄乌冲突后俄方加速转向亚洲市场,最终以“显著低于欧洲市场”的价格达成协议。蒙古的加入成为打破僵局的关键因素。

“西伯利亚力量2号”天然气管道项目谈判之所以拖延长达10年之久,谈判分歧主要涉及路线和价格。俄罗斯一直主张管道过境蒙古,有俄方的地缘政治考量,俄罗斯通过将蒙古国纳入利益体系,减少了对中国市场的单向依赖。同时也希望让蒙古获得经济利益。

而中国则更倾向于“南线直连方案”,希望管道从俄罗斯边境直接连接到新疆,这样可以缩短里程、节省成本,还能避免第三方带来的运营风险 。

双方在价格上的分歧更大,俄罗斯作为全球最大的天然气出口国,掌握着对欧洲供气的定价主导权,希望参照欧洲市场价格来确定对华出口价格。中国则在谈判中坚决要求消除“亚洲溢价”,力求争取合理价格 。

转机发生在俄乌冲突爆发后,由于西方对俄罗斯制裁不断升级,俄罗斯对欧洲的天然气供应量从战前占欧洲总需求的40%暴跌至不足20%。欧洲市场急剧萎缩,迫使俄罗斯重新评估能源战略,急需开拓亚洲市场来摆脱财政困境 。

同时,中国作为全球增长最快的天然气消费市场,议价能力显著提升。2025年中东局势升级,伊朗与以色列对峙威胁霍尔木兹海峡航运安全,中国从中东进口能源的风险大增,这也增加了对陆上管道天然气的需求 。

市场格局的剧变使得中俄在谈判中的地位发生了逆转,中国最终接受了蒙古过境方案,俄罗斯则在价格条款和过境费分成上做出了让步。俄罗斯媒体报道,中方争取到的协议价格低于俄罗斯对欧洲的基准价格。俄罗斯天然气公司CEO也确认价格“客观上低于欧洲”。

此次蒙古国态度的转变,也成为该项目达成的一大变数。蒙古国过去一直奉行“第三邻国”政策,试图通过与美国等西方国家合作来摆脱对中俄的依赖。在管道项目上,蒙古曾索要高额过境费,甚至将项目从自己的国家发展规划中移除,导致中俄一度评估改道哈萨克斯坦的可能性 。

面对管道合作可能告吹的风险,蒙古方迅速调整了态度,承诺降低过境费用,并主动推进中蒙跨境铁路建设来重建信任。最终,蒙古凭借地理优势和战略让步,才保住了其过境国地位 。

四、中俄蒙三方获益分析

1、俄罗斯可以从该管线获得稳定收入

对俄罗斯而言,虽然“西伯利亚力量2号”对华出口价格相比欧洲低约15-20%,但500亿立方米的年输气量按当前价格计算,仍可为俄罗斯带来每130亿美元的稳定收入。

2、中国能源安全保障得以进一步提升

对中国来说,项目建成后每年将新增500亿立方米的管道天然气供应,显著提升我国能源安全系数。

该管道全程通过陆路,从俄罗斯西伯利亚气田出发,穿过蒙古草原,直接接入中国东北的天然气管网,绕开了马六甲海峡这个风险较大的海上“咽喉要道”。

而且相较于海运,管道输送天然气不仅安全性与稳定性更高,还能节省大约30%的成本。 对于500亿立方米的天然气来说,节省下来的将会是一大笔成本。

价格问题一直是中俄双方谈判的最大分歧点。 俄罗斯希望按照“西伯利亚力量1号”的模式,与亚洲油价挂钩(约265-285美元/千立方米)。中国则更倾向于贴近国内水平(120-130美元)。

据业内人士透露,此次达成协议的关键在于中俄双方在定价机制上各退一步:俄罗斯接受了与中国油价挂钩的新定价公式,而中国则同意了经过蒙古的线路方案。

3、蒙古国坐收过路费,无疑成为最大受益方

蒙古国成为此次合作的最大赢家之一。 凭借过境费收入,蒙古国每年将获得数亿美元的稳定收益。

据估算,管道建成后每年将为蒙古国带来数亿美元收入,占其GDP的2-3%。 以2023年蒙古国GDP 203.25亿美元计算,这意味着每年4-6亿美元的稳定收益,相当于该国年度财政预算的15%左右。

四、潜在风险与长期影响

1、蒙古政局稳定性

蒙古国政局稳定性可能影响管道安全,政权变动将会对该线路造成难以估量的影响。若蒙古外交策略转向,可能影响管道安全。

蒙古国的合作态度能否长期稳定,仍是中俄需要关注的重点。虽然此次签署协议表明三方合作达成共识,但未来蒙古国是否会坐地起价或再次向西方倾斜,仍存在不确定性 。

2、能源安全

中国通过本币结算(人民币占比92%)削弱美元依赖,但中国需平衡对俄能源进口长期依赖的风险。

总之,“西伯利亚力量-2号”协议签署,是中俄蒙三方地缘政治和经济利益博弈的结果,标志着三国在能源与地缘政治上的深度绑定,线路选择体现了“利益共享”而非单方让步。中方是在反复权衡利弊后作出的这一选择,至于能否达到互利共赢的目的,最终还需通过实践来检验。

#热点新知#

热点我见

倾注思想,专注写作,关注热点

2545 篇内容创作大额配资

富兴配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。